Как вернуть вдохновение?

9 минут или меньше

читать дальше1. Слушайте музыку. Положительное влияние музыки на деятельность мозга давно доказано и не вызывает сомнений. Одна мелодия поможет вам собраться и настроиться на рабочий лад, другая — наоборот, расслабиться или вспомнить приятные моменты. Найдите ту песню, которая действует лично на вас и включайте в минуты застоя.

2. Пишите от руки. Мы все реже в последнее время пишем по старинке, всецело положившись на новые технологии. Закройте Word, возьмите ручку, бумагу и вспомните, как это было раньше. Возможно, новые ощущения разбудят ваше вдохновение.

3. Медитируйте. Совсем нет новых идей? Попробуйте расслабиться и вообще ни о чем не думать. Именно в этот момент идеи и появятся.

4. Послушайте чужое мнение. Не стесняйтесь попросить совета или помощи у других людей. Иногда случайная фраза даже от совершенно некомпетентного в вашей области человека может разбудить такой шквал идей, что вы будете удивляться, как не додумались до этого сами.

5. Свободные ассоциации. Попробуйте такую игру: откройте словарь на любом слове и запишите все связанные с ним мысли, которые возникнут в вашей голове. Или загадайте два случайных числа, соответствующие номеру страницы и строке, затем откройте и найдите соответствующее место в книге. Сделанные таким образом «божественные подсказки» иногда попадают в цель.

6. Подумайте о чем-то далеком. Изнурительное постоянное обдумывание проблемы может завести вас в непреодолимый тупик. Попробуйте сосредоточиться на чем-то совершенно отвлеченном, например представьте, как будете встречать Новый год в 2022 году или взбираться на Эверест.

7. Посмотрите на синее или зеленое. Исследования говорят, что эти цвета тоже могут влиять на наши творческие способности. Происходит это потому, что мы связываем с синим океан, небо и открытость в целом, в то время как зеленый дает нам сигналы роста.

8. Свободное письмо. Некоторые мастера художественного слова называют это фрирайтингом. Заключается этот метод в том, что вы должны в течение небольшого отрезка времени, допустим, 10 минут, без пауз и обдумывания писать все, что только придет вам в голову. После этого попробуйте почитать это и выделить полезные идеи.

9. Смена обстановки. Работаете в кабинете? Выйдите в коридор. Все время сидите? Начните работать стоя. Надоели пальмы и пляж? Смените их на снег и белых мишек. Удивительно, насколько смена привычной обстановки может дать толчок нашему воображению.

10. Смейтесь. Позитивное настроение может способствовать творчеству, потому что способствует активности в префронтальной коре и передней поясной коре (области мозга, связанные с комплексным познанием, принятием решений и эмоциями).

27 минут или меньше

читать дальше11. Сделайте что-то руками. Если вы занимаетесь в основном интеллектуальным трудом, то попробуйте на время переключиться и что-нибудь сделать руками. Столярные работы, вязание, приготовление пищи, моделирование — главное, чтобы это было вам интересно и захватывало целиком. Такое переключение деятельности здорово освежает мыслительные процессы.

12. Побудьте на улице. Пройдитесь сегодня пешком с работы, совершите часовую прогулку в парке или уйдите с рюкзаком в горы на несколько дней. В этом деле у каждого могут быть свои методы, важно только, что свежий воздух, новые впечатления, отдых от рутины отлично способствуют вдохновению.

13. Тренируйтесь. Во время занятий спортом мы не только укрепляем свое тело, но и в значительной степени раскрепощаем свой мозг. Кроме чисто физиологической пользы (укрепление сосудов, улучшение кровообращения мозга), мы укрепляем силу воли, настойчивость, целеустремленность.

14. Попробуйте что-то новое. Если делать все по привычке, то это приведет к подрыву творческой мысли. С другой стороны, стремление к новизне неразрывно связано с творчеством. Даже такие простые вещи, как новый маршрут на работу или смелый кулинарный эксперимент, могут натолкнуть вас на прекрасную идею.

15. Спите. Если вы застопорились над проблемой, то ложитесь спать — лучшее решение придет к вам утром. Да-да, то самое «утро вечера мудренее» действительно работает.

Стратегические способы

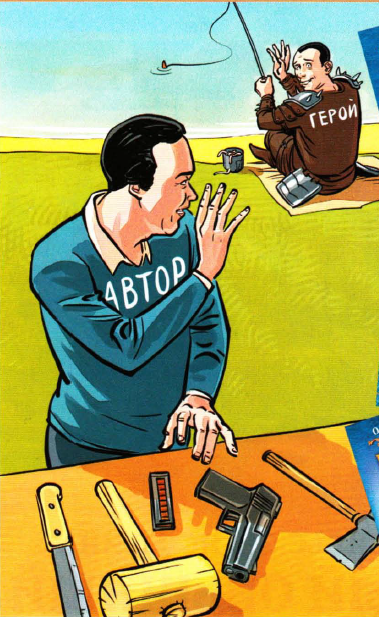

читать дальше16. Не ожидайте совершенства. Ничего страшного, если ваша картина не попадет в Лувр, а этот пост не наберет тысячу лайков. Чрезмерная требовательность к себе в стремлении родить шедевр может привести к тому, что вы не сделаете вообще ничего. Просто старайтесь сделать свое дело как можно лучше и посмотрите, что из этого получится.

17. Съездите за границу. В одном исследовании говорится, что студенты, которые учились за рубежом, гораздо активнее проявляют творческое мышление. Психологи говорят что, мультикультурный опыт содействует сложным когнитивным процессам, лежащим в основе инновационного мышления.

18. Создайте сундук с сокровищами. Собирайте свои идеи, впечатления, ощущения. Вдохновение — дама капризная, то настолько обильно осыпает своими дарами, что не успеваешь собирать, то исчезает за горизонтом. Законсервированные идеи отлично помогают пережить период творческого голодания.

19. Не ждите музу. Если вы испробовали все перечисленные способы, а вдохновение так и не вернулось, то все равно начинайте работать. Ваша муза тихонько подойдет сзади и заглянет через плечо, интересуясь, что это вы там без нее делаете. Потом подскажет разочек. А потом незаметно возьмет за руку и сделает все, как надо.

А какие способы поиска вдохновения помогают вам?

(с)

![[info]](http://static.diary.ru/images/openid/livejournal.gif)